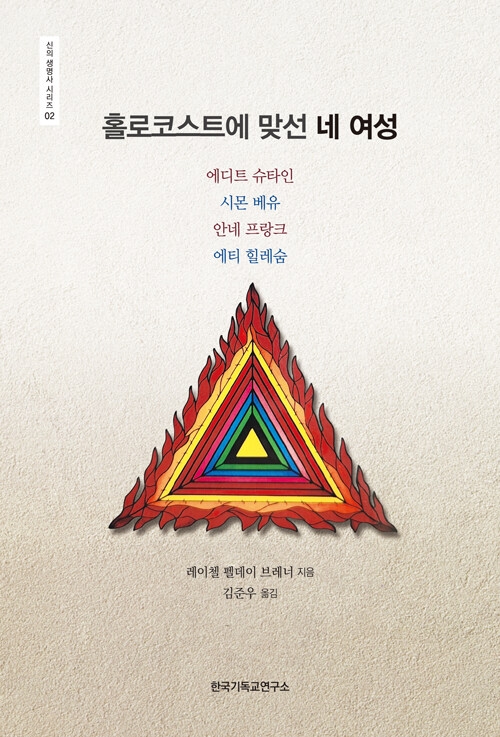

우리는 안네 프랑크와 에티 힐레숨의 일기에서, 죽음의 공포가 점점 가까워짐에 따라 이런 재연결에 대한 희망이 사실상 사라지는 것을 보게 된다. 그들은 공포에 맞서 구원의 메시지를 가지고 세상과 소통하려 하기보다는, 일기를 내면으로 향하게 하여, 조용히 성장하는 예술가의 목소리를 표현하는 데 집중했다. 세계가 자신의 존재를 완전히 거부하고 있다는 사실을 인식한 그들은, 상상력과 창조력의 역량을 피해자의 무력감과 절망에 맞서게 하는 과정을 시작한 것이다. 다락방의 덫에 갇힌 상태에서의 “정지된 시간”과 베스터보르크 수용소에서 아우슈비츠 수용소로 떠나는 열차의 규칙적 출발이라는 절망 속에서, “불가능할 것 같은 가능성”을 기록하는 행위는 예술적 창조성을 생명 유지 체계로 정의한다. 예술 행위가 회복의 수단인 이유는 필연적인 죽음을 수동적으로 기다리는 “숨막힘”을 반전시키기 때문이다. 글쓰기가 생명줄(lifeline)이 되는 이유는 그것은 생각과 감정을 정당화하고, 유대인 희생자의 개별성이 말살된 현실에서 개인의 중요성을 다시 강조하기 때문이다.

레이첼 펠데이 브레너 - 홀로코스트에 맞선 네 여성

예수의 부활은 2000년이 지난 오늘날에도 여전히 뜨거운 논쟁거리다. 과학적으로 증명할 수도, 완전히 반증할 수도 없는 이 사건 앞에서 우리는 결국 선택해야 한다. 하지만 이 선택은 단순히 지적 동의의 문제가 아니다. 그것은 우리가 어떤 세계관으로 살 것인가, 죽음과 고통 앞에서 어떤 태도를 보일 것인가, 다른 사람들과 어떤 관계를 맺으며 살 것인가와 직결된다. 부활을 믿는다면 우리는 죽음보다 강한 생명, 절망보다 큰 희망, 증오보다 깊은 사랑의 가능성 앞에 서게 된다. 이는 엄청난 위로와 용기를 주지만, 동시에 그에 걸맞은 삶을 살아야 한다는 무거운 책임도 따른다. 부활을 부정한다면 우리는 유한한 존재로서 주어진 시간을 최대한 의미 있게 살아가야 하는 또 다른 책임감 앞에 서게 된다. 어느 쪽을 선택하든 그것은 우리 자신이 내려야 할 가장 개인적이면서도 가장 보편적인 결정이다.

유현배 – 기독교와 사회

물론 그리스도인들은 신적인 하나님의 아들, 곧 신약에서 세상을 창조하신 “말씀”으로 묘사하는 분이 사람이 되셨다고 주장함으로써 문제를 더 복잡하게 만들었을 뿐이다(요 1:1-14). 켈수스는 두려워하면서 기독교의 하나님이 “우주 전체와 천상의 영역을 버리고 우리하고만 사신다”는 사실을 공포에 질려 언급한다. 하나님이 특별히 인간에게 복을 주신다는 생각이 교만이라면, 그분이 인간이 되신다는 생각은 얼마나 허황된 망상이겠는가? 켈수스에게는 말도 안 되는 소리였다. 하지만 그리스도인에게는 바로 이것이 모든 것을 이해할 수 있게 해 주는 진리다. (이 단어의 보편적 의미에서) ‘인간’이 ‘지배’하도록 세우심을 받았다면, 참된 왕께서는 당연히 인간으로 나타나실 것이다. 그분은 당연히 이런 방식으로 역사 안으로, 무대 중앙으로 들어오신다. 바로 인류가 그분이 “태초에” 그분 자신을 위해 마련해 두셨던 자리다. 인간이 되는 것은 정확히 이 하나님이 하실 만한 일이다. 그리고 그분은 친히 그분 자신의 세상을 조종하고 피조물을 집으로 인도하기 위해 그렇게 하셨다.

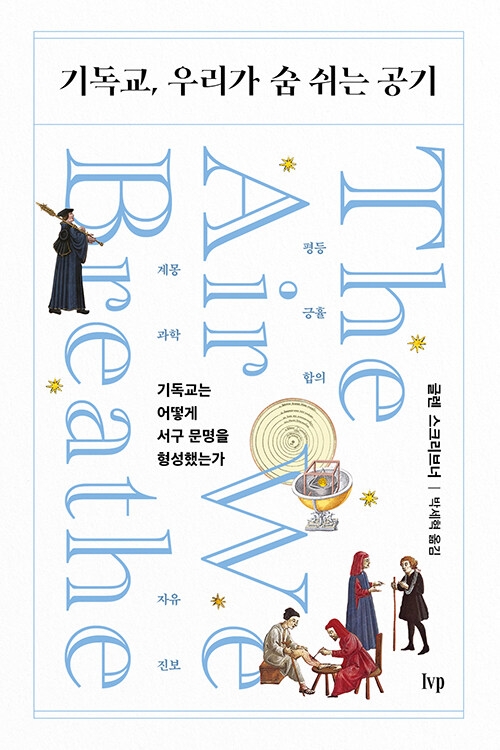

글렌 스크리브너 – 기독교, 우리가 숨 쉬는 공기

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지