고통의 祝祭

-편 지

계절이 바뀌고 있습니다. 만일 당신이 생(生)의 기미(機微)를 안다면 나는 당신을 사랑합니다. 말이 기미지, 그게 얼마나 큰 것입니까. 나는 당신을 사랑합니다. 당신을 만나면 나는 당신에게 색(色)쓰겠습니다. 색즉시공(色卽是空). 공시(空是). 색공지간(色空之間) 우리 인생. 말이 색이고 말이 공이지 그것의 실물감(實物感)은 얼마나 기막힌 것입니까. 당신에게 색(色)쓰겠읍니다. 당신에게 공(空)쓰겠습니다. 알겠습니다. 편지란 우리의 감정결사(感情結社)입니다. 비밀통로입니다. 당신에게 편지를 씁니다.

식자(識者)처럼 생긴 불덩어리 공중에 타오르고 있다.

시민처럼 생긴 눈물 덩어리 공중에 타오르고 있다.

불덩어리 눈물에 젖고 눈물덩어리 불타

불과 눈물은 서로 스며서 우리나라 사람 모양의 피가 되어

캄캄한 밤 공중에 솟아 오른다.

한 시대는 가고 또 한 시대가 오도다, 라는

코러스가 이따금 침묵을 감싸고 있을 뿐이다.

나는 감금(監禁)된 말로 편지를 쓰고 싶어하는 사람이 아닙니다. 감금된 말은 그 말이 지시하는 현상이 감금되어 있음을 의미하지만, 그러나 나는 감금될 수 없 는 말로 편지를 쓰고 싶습니다. 영원히. 나는 축제주의자(祝祭主義者)입니다. 그 중에 고통의 축제가 가장 찬란합니다. 합창 소리 들립니다. <우리는 행복하다>(까뮈)고. 생(生)의 기미를 아는 당신을 사랑합니다. 안녕.

<괄호 한자는 원문이다.>

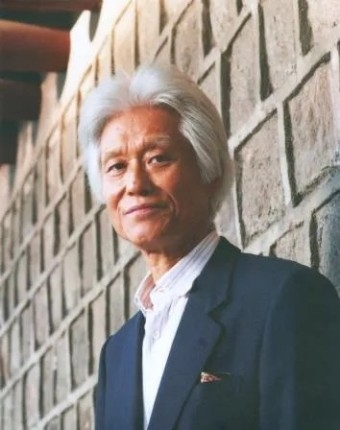

정현종 시인(1939~ )은 서울 용산 출생, 기독교학교인 대광고와 연세대 철학과를 나와 연세대 국문학과 교수를 지냈다. 삶의 중심을 신앙의 울타리에서 살아온 셈이다. 그러면서 정 시인은 음악과 무용과 문화에도 뛰어난 소질을 분출한 문인이다.

평론가 김우창은 "철학자들은 끊임 없이 확실한 출발점을 찾는다" 했다. 철학과 출신 정현종 시인에 대해 김우창 평론가는 시 세계의 출발점이 매우 철학적인데 죽음은 정 시인의 뚜렷한 시발점이라 했다.

사실 죽음은 종교적이요 철학적인 면이 분명 있다. 또한 죽음은 우리 삶에 움직일 수 없는 한계를 부여한다. 그런데 죽음과 삶의 양면적인 긴장관계는 시의 동력을 제공하는 측면이 있다. 성경 시인 솔로몬의 <전도서>가 주는 '헛되고 헛됨'이 가진 역설을 정 시인도 <허무주의적 긍정>으로 끌고 간다. 정현종 시인은 <한밤의 랍소디>에서 죽음을 생의 가장 강력한 표현의 하나인 성(性)과 일치한 것으로 생각하여 "오오 유쾌한 시간의 병"이라 표현하고 있다.

정 시인의 시에 유난히 사랑, 꿈, 죽음이라는 단어가 자주 등장하는 것은 사실이다. 그리고 철학적이고 명제적인 아포리즘이 가끔 등장하는 것 또한 사실이다. 하지만 필자는 정현종 시인의 "사람 사이에 섬이 있다. 그 섬에 가고 싶다"는 이 짧은 <섬>이라는 시를 좋아한다. '사람'이란 어떤 존재이고 이 "섬"은 과연 무엇을 말하는 것일까? 평론가 고 김현 교수가 말하듯 '행복'이나 '문학'일까? 다른 건 몰라도 정현종 시인의 '죽음'은 아마 '생명'의 강한 긍정일 것이다.

조덕영 박사(창조신학연구소, 신학자, 시인)

<외부 필진의 글은 본지 편집 방향과 다를 수 있습니다.>

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지

#조덕영