국내 기업 대다수가 입사 3년 이내 신입사원의 이탈 문제를 겪고 있지만, 실제로 장기 근속을 위한 제도적 대응에 나선 기업은 여전히 소수에 그친다는 조사 결과가 나왔다. 신입사원의 조기 퇴사율은 높지만, 이를 방지하기 위한 실질적 프로그램 도입은 저조하다는 지적이 나온다.

취업 플랫폼 인크루트는 인사 담당자 446명을 대상으로 최근 3년간 신입사원의 조기 퇴사 현황과 이에 대한 대응책을 조사한 결과, 응답자의 92.8%가 입사 3년 이하 직원의 조기 퇴사를 경험했다고 13일 밝혔다. 대부분의 기업이 해당 문제를 겪고 있는 셈이다.

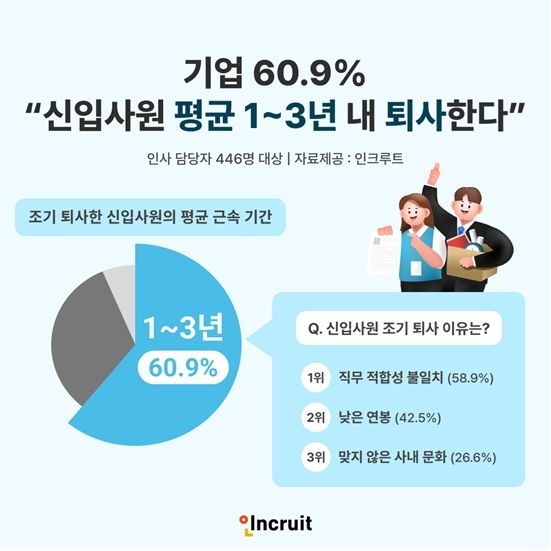

조기 퇴사자의 근속 기간을 살펴보면, 1년 미만’이 32.9%, ‘3개월 이하’는 6.3%로 나타났다. 퇴사 시점이 입사 후 1년에서 3년 사이에 집중돼 있는 경향이 뚜렷했다.

퇴사의 주요 원인으로는 '직무 적합성 불일치'가 58.9%(복수응답)로 가장 많이 꼽혔다. 이어 '낮은 연봉'(42.5%)과 '사내 문화와의 갈등'(26.6%)도 주요 요인으로 지적됐다. 단순히 처우 문제뿐 아니라, 개인의 적성과 조직 분위기, 문화적 요소가 퇴사 결정에 복합적으로 작용하는 것으로 풀이된다.

조기 퇴사는 단순히 인력 손실에 그치지 않고 조직 전체에 부정적인 영향을 끼친다는 시각도 많았다. 인사 담당자의 80.5%는 신입사원의 조기 퇴사가 조직 분위기를 해치고 있다고 응답했다. 특히 '시간과 자원의 비효율'(37.6%)이 대표적 부작용으로 지적됐다. 인재 채용과 교육, 실무 투입까지 긴 시간과 비용을 들이고도 성과를 보기 전에 이탈하는 경우가 많다는 것이다.

신입사원 한 명을 채용하고 실무에 투입하기까지 기업이 감당해야 하는 비용은 ‘50만원 이하’가 35.9%로 가장 많았으나, ‘300만원 초과’라는 응답도 21.5%에 달했다. 일부 기업은 적지 않은 금액을 투자하고도 신입사원의 조기 퇴사로 그 비용이 허공에 사라지는 상황에 직면하고 있는 것이다.

그럼에도 불구하고 장기 근속을 유도하기 위한 실질적인 제도를 운영 중이라는 기업은 34.5%에 불과했다. 기업 10곳 중 7곳은 신입사원의 조기 퇴사 문제에 대한 대응이 부족한 셈이다.

현재 도입된 장기 근속 유도 프로그램으로는, 복수응답 기준 ‘장려금 및 포상 휴가 지급’이 52.6%로 가장 많았고, ‘멘토링 제도 운영’이 38.3%, ‘온보딩 프로그램 운영’이 37.0% 순으로 나타났다. 일부 기업은 신입 직원의 조직 적응을 돕기 위한 시스템을 갖추고 있었지만, 전반적인 비율은 낮았다.

이번 설문조사는 4월 14일부터 16일까지 진행됐으며, 신뢰 수준은 95%, 표본오차는 ±4.43%포인트다. 조사 결과는 기업들이 인재 유치와 유지라는 과제 앞에서 보다 구조적인 대응과 제도 개선이 필요하다는 점을 시사하고 있다. 조기 퇴사를 줄이기 위한 선제적인 관리와 전략이 요구되는 시점이다.

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지