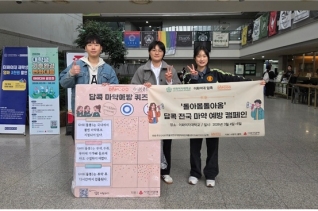

경찰이 전국의 출생 미신고 아동 2,123명을 추적 조사하는 과정에서 참혹한 영아 살해사건이 계속해서 드러나고 있다. 아기가 숨진 줄 알고 텃밭에 묻었다던 40대 친모를 조사해 보니 매장 당시 살아 있었다는 정황이 포착되기도 했다. 끔찍한 인명 살상의 민낯이 어디까지 드러나게 될지 두려울 정도다.

떳떳하지 못한 출산을 숨기기 위해 아기를 낳아 유기한 사건이 이번이 처음은 아니지만 이렇게 많은 아기가 낳자마자 버려지고 있다는 사실은 커다란 충격이다. 정부가 매해 저출산 대책에 막대한 재정을 쏟아 붓는 노력의 반에 반이라도 이런 ‘그림자 아기’ 대책에 쏟았다면 이 정도로 심각하지는 않았을 것이다.

언제나 그랬듯이 정부와 정치권은 우리 사회를 큰 충격에 빠뜨리는 사건이 연이어 벌어지고 난 뒤에야 관련 대책을 서두르는 모습이다. 지난달 30일 국회가 의료기관이 출생정보를 의무적으로 알리도록 하는 가족관계등록법 개정안, 이른바 ‘출생통보제’를 여야 합의로 의결한 것도 뒤늦은 감이 없지 않다. 다만 1년 뒤부터라도 이 법의 시행으로 병원에서 태어난 아이들이 부모의 출생신고와 상관없이 최소한의 보호조치를 받을 수 있게 된 건 그나마 다행이다.

그런데 이것으로 끝이 아니다. 병원에서 태어난 아기를 국가가 보호하는 길이 열렸지만 출산 사실을 알리는 자체를 꺼리는 산모의 경우 아예 의료기관을 회피할 가능성이 더 커졌다. 이런 선택을 하는 부모에 의해 태어난 아기가 위험에 처해질 수 있다는 건 자명한 이치다.

‘출생통보제’ 시행 이전에도 병원이 아닌 다른 장소에서 아이를 출산해 유기하는 사건이 종종 있었다. 성폭행 등 임신 사실을 드러내기 꺼리는 여성의 경우는 ‘출생통보제’가 오히려 의료기관이 아닌 곳에서 출산하려는 결심을 굳히게 하는 결과로 이어질 수 있다는 지적이 나오는 이유다.

그 대안으로 검토되는 게 ‘보호출산제’다. 최소한 새 생명이 참혹하게 버려지는 상황만은 막아보자는 취지다. 산모의 신원을 노출하지 않고도 출산할 수 있게 하면 아기를 유기하는 일도 그만큼 줄어들 수 있을 것이다. 그런 기대 때문에 정부와 국회가 입법을 위한 검토에 들어갔는데 반론이 만만치 않다.

반대하는 가장 큰 이유는 미혼모 지원이 턱없이 부족한 상황에서, ‘베이비박스’가 합법화돼 결과적으로 영아 유기가 더 늘어날 거라는 데 있다. 양육을 지원할 수 있는 금전적, 인적인 지원이 없는 상태로 덜컥 도입하게 되면 양육을 회피하길 원하는 사람들이 이 제도를 악용하게 될 거란 거다.

그러나 찬성하는 쪽에선 그 어떤 부작용도 생명권을 대신할 순 없다는 입장이다. ‘베이비박스’가 영아 유기를 방조하는 결과를 초래할 것이라고 우려하지만 소중한 생명을 앗아가는 것에 비할 수 없다는 것이다.

‘베이비박스’는 아기들이 아무런 보호 없이 버려져 생명을 잃는 것을 막기 위한 목적으로 생겨났다. 산모가 아기를 버리지 않고 맡기는 개념이다. 그런데 앞으로 병원에서 태어나는 아기들은 ‘출생통보제’로 그런 일이 줄어들겠지만 반대로 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없다. 신상 정보 공개를 걱정하는 이들이 병원을 기피할 거란 건 뻔하다. 결국 ‘보호출산제’가 병행되지 않으면 병원 외에서 출산한 아기는 버려지거나 ‘베이비박스’에 맡겨질 수밖에 없다.

지난 2009년 12월 국내 최초로 ‘베이비박스’를 도입한 서울 주사랑공동체 이종락 목사도 같은 생각이다. 이 목사는 “‘보호출산제’는 출산 사실을 드러낼 수 없는 산모들이 아기를 안심하고 낳고, 또 국가에 아기를 등록할 수 있게 하자는 법”이라며 “출산 사각지대에 있는 이들을 제도적으로 보호하자는 취지지만 결과적으로 보호할 수 있게 된다”고 했다.

전국입양가족연대를 중심으로 90개 시민단체가 모여 만든 ‘보호출산법 시민연대’(시민연대)는 ‘보호출산법’의 7월 임시국회 입법을 촉구하고 나섰다. 시민연대는 지난 6일 오후 국회 정문 앞에서 가진 기자회견에서 “태어난 아동의 알권리 보장을 위해 2012년 ‘입양특례법’에 의해 출생신고제가 시행되었는데 이것이 ‘베이비박스’ 아기의 폭발적 증가로 이어졌다”며 “7월 임시국회에서 보호출산제가 반드시 의결돼야 한다”는 입장이다.

태어난 아기의 생명은 친부모와 그 가족의 사랑을 받으며 건강하게 자라는 것 그 이상 바람직한 건 없다. 국가와 사회는 그런 선택을 지지하고 아이가 보호받으며 안전하게 성장하도록 지원하는 일을 게을리 해선 안 된다. 다만 아기를 낳기만 하고 키울 수 없는 어쩔 수 없는 상황에도 대비해야 한다.

만약 아기를 낳아 친부모가 키울 수 없다면 그 아이를 누가 어떻게 키우고 보호할지에 대한 차선책이 있어야 한다. 그런 현실에서 익명 출산을 보장하는 ‘보호출산제’와 함께 공공 ‘베이비박스’의 시행도 대안으로 검토할 필요가 있다.

우리나라는 합계출산율이 0.78명으로 OECD 국가 중 최저를 기록하고 있다. 한쪽에선 국가의 미래가 걸린 저출산 문제를 해결하기 위해 온갖 재정을 쏟아 부으면서 다른 한 쪽에선 소중한 생명이 마구 버려지는 데도 나 몰라라 했으니 이런 이율배반이 어디 있나.

그 어떤 제도도 100% 만족할 순 없다. 그러나 그 어떤 것도 생명을 대신할 순 없다. 정부와 국회, 그리고 한국교회를 비롯한 종교계와 사회가 아기의 생명을 지키기 위해 함께 지혜를 모을 때다.

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지